この記事にはプロモーションが含まれています。

【霧島神宮】神聖な空気を味わえる国宝となった南九州屈指の神社

九州屈指のパワースポットとして名高い「霧島神宮」。霧島連山の麓に鎮座するこの神社は、古くから人々の信仰を集めてきました。

しかし、霧島神宮への参拝を計画するときに、霧島神宮ってどんなところなのか、見どころや周辺の観光スポットはあるのか気になりませんか?

この記事では、鹿児島県霧島市にある『霧島神宮』についてご紹介します。ぜひチェックしてみてください。

- 霧島神宮の歴史とご利益が知りたい

- 歴史ある神社で心静かに過ごしたい

- 自然豊かな場所でリフレッシュしたい

- 実際に霧島神宮に行った人の感想や写真を見たい

※こちらの情報は現在では変更となっている場合があります。あらかじめご了承ください。

▼近くの宿をさがす!

- 全国45都道府県を制覇

- 青春18きっぷを使った鉄道旅が好き

- 旅先でグルメ食べがち(特にラーメン)

- 風景、神社の写真を撮影するのが好き

- 基本的に実際に訪れて撮影した写真を使用

ぱるて

霧島神宮の御祭神は?

霧島神宮の主祭神は瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)で、相殿神(あいどのしん)は木花開耶姫(コノハナサクヤビメ)、彦火火出見尊(ヒコホオデミノミコト)、豊玉姫(トヨタマヒメ)、鵜葺草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)、玉依姫(タマヨリヒメ)、神武天皇(じんむてんのう)が祀られています。

さすが、創建が6世紀と古く歴史があり、南九州屈指の神社といわれるだけありますね。

ちなみに”相殿”とは、神社の主祭神に対して,1柱またはそれ以上の神様を合わせて祀ることです。

実際に参拝してみた

駐車場から歩くこと数分で境内に着きます。

初夏なので紅葉が緑色でしたが、秋になると赤く色づき幻想的な風景となります。

大きな鳥居を抜けて、濃い緑に包まれた参道を通っていくと朱塗りの社殿が見えてきます。

朱塗りの社殿

元々は火山である高千穂峰と御鉢と間にある『瀬多尾(せたお)』に社殿がありましたが、しばしば火山が噴火し、消失と再建を繰り返しました。文明16年(1484年)、島津氏の第11代当主の島津忠昌(しまづ ただまさ)の命により再興されたのが、現在の霧島神宮になります。しかしその後も消失と再建を繰り返し、現在の社殿は正徳5年(1715年)、島津氏の第21代当主の島津吉貴(しまづ よしたか)が再建した物になります。

ご利益は?

五穀豊穣や商売繁盛の他、国家安寧、殖産振興など多くのご利益があります。

夫婦神とその御子神夫婦が同居して祀られていることから、縁結び、安産祈願、家庭円満などご利益もあると言われています。

境内の見どころ

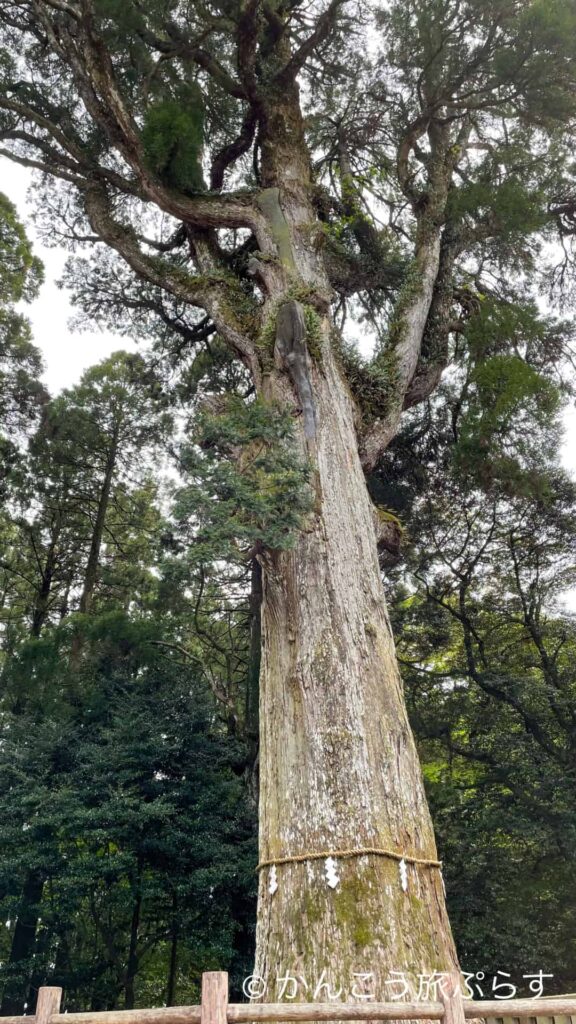

御神木

社殿の近くに、ご神木の杉の木があります。

樹齢が800年経過していて、高さが38メートルもあります。

あまりにも大きいので、写真を撮るのも一苦労で、離れた場所からであれば全体を撮影できるほどでした。

残念ながらご神木には触れることはできませんが、ただただ力強さに圧倒されます。

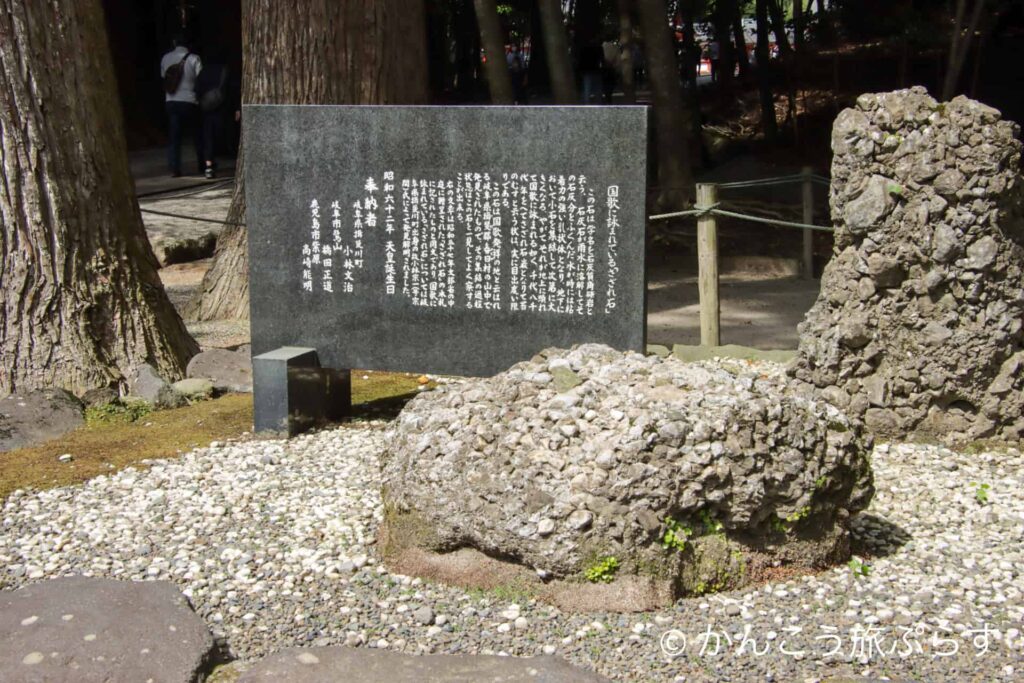

さざれ石

日本の国歌である「君が代」の歌詞にも出てくるさざれ石が手水の近くにあり、見ることができます。

さざれ石とは、元々は地下にあった石灰石の小石が集結していき、長い年月をかけて次第に大きくなり地上に出てきたものです。

展望所

桜島などが見える展望所があります。この日は、桜島を見ることができました。

おわりに

今回は、鹿児島県霧島市にある『霧島神宮』についてご紹介しました。

訪れたのが初夏だったので、新緑と朱色の鳥居がとても映えていました。

3月下旬~4月中旬ごろは桜の名所であったり、11月中旬~11月下旬ごろは紅葉の名所でもあるので、その時期に行かれるのもおすすめです。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。

それでは!

周辺のおすすめ観光地はこちら!

アクセス

住所:鹿児島県霧島市霧島田口2608−5

電話番号:0995-57-0001

営業時間:8時00分~17時00分

・鹿児島空港から車で約40分

・鹿児島中央駅から車で有料道路を用いて約70分

コメント